**이 글은 오늘 하루만 무료입니다***

요즘 한국에서도 #초대형전광판 열풍이 몰아치고 있지요? 일찌기 뉴욕시는 80년대에 #타임스스퀘어 #특별조명규제 란 법안 한타로, 미드타운을 재생시키는 데에 성공했죠. 더 놀라운 건 정부 돈이 안들어갔숴! 젠트리피케이션도 없숴! 오늘 그 첫번째 이야기입니다. 시작은 '#원타임스스퀘어'란 계륵. 여러 주인을 거쳐야 했던 이 사연많은 빌딩은 오늘날 타임스스퀘어의 상징이 되었지만, 이날이 오기까진 험난한 역사가 있었으니.... 참고로 다음 주 '넥스트커머스'에서 이 사이니지 트렌드를 본격적으로 다루니, 늦기 전에 신청하십셔!

뉴욕이 전광판으로 도시재생한 방법 ①-One Times Square란 계륵과 특별조명규제

Most Viewed Posts

오늘일주일한달

- 대기업과 슈퍼마켓까지 ‘틱톡 숍’으로 달려가고 있습니다

- Tin Can : 미국에서 없어서 못판다는 이것

- 커피 체인들의 ‘웰니스’화 : ‘프로피’ 트렌드의 부상

- 에이전틱 커머스: Shopify가 원스탑 솔루션으로 부상

- 뷰티 마케팅: 팔로워 2-300명 정도의 크리에이터에게 제품을 보내보세요

- [VIP] 뉴스클리핑 1월 21일: 홈플러스 파트너들의 외면, 컬리·쓱닷컴 탈팡 수혜 外

- 에이전틱 커머스: 구글의 새로운 표준이 의미하는것

- Saks : 유동성 위기를 부동산 매각으로 해결하겠다는 게 얼마나 위험한지

- 팝마트(Pop Mart)의 체험형 리테일들 : 영리하고 창의적인 ‘도심’ 시설

- GAP이 “최고 엔터테인먼트 책임자” 직함을 신설했습니다

- [ft. 쿠팡] 외국기업 제재 사례① : 미국 정부의 틱톡 매각 명령

- 中 최대 중고 앱 씨엔위(闲鱼)의 진화①- 1년 만에”부업 거래”만 하루 20억원

- 日 빔스의 새로운 포인트 제도: 기존 고객 포인트가 감동을 주나요?

- [ft. 쿠팡] 외국기업 제재 사례② : 프랑스 르노 CEO가 일본에서 체포되다

- ‘뷰티로봇’을 도입하는 매장이 늘고 있습니다

- 中 최대 중고 앱 씨엔위(闲鱼)의 진화②- “취향 커뮤니티”

- 새해 Walmart는 ‘웰니스’ 강화로 시작합니다

- 日 ‘트라이얼고(TrialGo)’ : 편의점-슈퍼마켓 혼종 포맷의 가능성

- 팝마트의 ‘트윙클 트윙클’ 넥스트 라부부로 부상 중입니다

- 에르메스와 샤넬이 가문의 부(富)를 관리하는 법

News

쿠팡이 대규모 고객 정보 유출 사태와 관련해 자사 홈페이지에 올렸던 ‘셀프 조사 결과’ 공지글을 내리기로 했습니다. 개인정보보호위원회가 해당 공지가 공식 조사를 방해한다며 중단을 권고한 데 따른 조치입니다.

중국계 글로벌 이커머스 알리익스프레스의 한국 법인에서 판매자 계정 대규모 해킹 사건이 발생한 사실이 뒤늦게 알려졌습니다. 해커들은 OTP(일회용 비밀번호) 시스템의 취약점을 악용해 107개 판매자 계정의 비밀번호를 재설정했고, 이 중 83개 계정에 자기 계좌를 등록해 정산금 약 86억 원을 가로챈 것으로 조사됐습니다

에스티로더(Estee Lauder)와 유니레버(Unilever) 등 글로벌 화장품 대기업이 인수한 한국 출신 인디 브랜드들이 기대만큼 성장하지 못해 고전하고 있습니다. 에스티로더가 약 1조 원에 인수했던 닥터자르트(Dr.Jart+)는 실적 부진으로 헐값에 매물로 나오며, 다른 두 개의 부진 브랜드와 묶어 1~2억 달러 수준에 팔 계획인 것으로 알려졌습니다.

쿠팡 공백에 경쟁사 이용자가 급증하고 있습니다 컬리는 2025년 12월 주문 건수가 전년 동기 대비 15% 이상 증가했고, 모바일인덱스 기준 월간 활성사용자(MAU)가 약 449만 명으로 1년 전보다 34% 늘어 사상 최대치를 기록했습니다

Latest from Blog

대기업과 슈퍼마켓까지 ‘틱톡 숍’으로 달려가고 있습니다

여러분은 #틱톡 을 어떻게 활용 중이신가요? 올해 NRF 최대 화두는 AI와 #틱톡숍 이었답니다. 한때 뷰티브랜드와 인디브랜드들의 천국이었던 틱톡숍에 이제는 글로벌 기업들과 대기업들이 속속 입점하고 있어요. 어느덧 전체 소셜커머스 마켓셰어의 1/5를 차지한 틱톡숍.…

[VIP] 뉴스클리핑 1월 21일: 홈플러스 파트너들의 외면, 컬리·쓱닷컴 탈팡 수혜 外

**데일리트렌드 VIP 콘텐츠는 개인회원에게도 열려있습니다. 이 콘텐츠를 보기 위해선 '비용'이 아니라 '시간'이 필요합니다. 회원기간이 일정기간 이상이 되거나 누적 결제금액이 일정 금액 이상이면 VIP 확인 메일을 받으실 수 있습니다. 홈플러스의 DIP 요청과 파트너들의…

GAP이 “최고 엔터테인먼트 책임자” 직함을 신설했습니다

GAP에서 #최고엔터테인먼트_책임자 란 직함을 신설했어요. 패션 기업에 이런 직함이 필요할까요? GAP은 반드시 필요하다고 보고 있어요. 이제 유행하는 컬러와 스타일에만 집중하다가는 소비자와 팬덤을 구축하기 어려울 것이에요. 패션 비즈니스는 하나의 '문화 활동'이 되고 있답니다.…

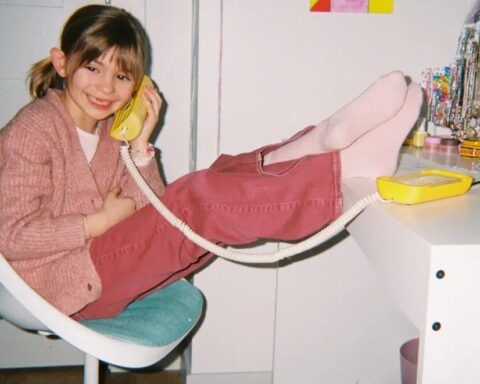

Tin Can : 미국에서 없어서 못판다는 이것

미국에서 없어서 못판다는 제품 #틴캔. 알파세대들에겐 그들만의 연결고리가 필요하고, 부모들에겐 그것이 통제가능하고 안심할 수 있어야 한단 니즈가 있어요. 아직 휴대폰을 사주기엔 이른 나이의 꼬마들은 틴캔으로 소통한답니다. 요즘 미국에는 없어서 못판다는 제품이 있어요.…

뷰티 마케팅: 팔로워 2-300명 정도의 크리에이터에게 제품을 보내보세요

올해 여러분은 어떤 #인플루언서 마케팅을 계획하고 계신가요? 이제 브랜드들은 의도적 바이럴을 일으키려는 노력을 넘어, #소비자_피로도 도 함께 생각해야 한답니다. 최근 #뷰티 브랜드들은 나노 인플루언서, 마이크로 인플루언서 쪽으로 포커스를 두려는 움직임이 커지고 있어요.…